Windows 10・11の時代

自作パソコンでは、主にWindowsを使います。

通常は サポート期限内のOSを使うため、現在であれば Windows 10やWindows 11になります。

このページでは 自作パソコンで使われているOSの種類、販売形態、Officeなどについて解説しています。

種類

OSにはシリーズ、エディション、32bit・64bitがあります。これは基本的に自作パソコンでもメーカー製パソコンでも共通です。

シリーズ

- Windows XP

- Windows Vista

- Windows 7

- Windows 8 及び 8.1

- Windows 10

- Windows 11

エディション

エディションというのは、HomeやProのことです。

一般的に Homeが家庭向け、Proが事業所向けになりますが、厳密に決められているわけではないので、どちらでも使用することができます。

Vistaや7には、Proの上に Ultimateというエディションもありましたが、Windows 10・11では、HomeかProいずれかを使います。

32bit・64bit

OSが一度に処理できる情報量が32bitか64bitかになります。

32bit OSの場合、メモリーを8GBとか16GBにしても増設は可能ですが、OSが認識できないため 実質メモリーは4GBまでになります。一方 64bit OSは、4GBを越えるメモリーを認識して管理できます。

また起動が速いなどの特徴がある UEFIモードでのインストールは、64bit OSのみ対応しています。

XPの時代は 32bitが主流でしたが、Winodows 7以降は 64bitが主に使われるようになっています。

プロダクトキー

OSが入っているメディアは、XPではCD、7や8ではDVDでしたが、Windows 10では、DSP版がDVD、パッケージ版がUSBフラッシュメモリーになっています。

またWindows 10・11では、オンラインコード版もあり オンラインコードのみ購入し プログラム本体は Microsoft(Windows 10・Windows 11)からダウンロードして DVDやUSBフラッシュメモリーでインストールメディアを作成することができます。

OSインストールでは、使用する媒体、例えば DVD、USBメモリーなど どのような方法でインストールするかというのは、ほとんど関係ありません。最も重要なものは プロダクトキーになります。

印字されているプロダクトキー。

印字されているプロダクトキー。

インストール中やインストール後にプロダクトキーを入力し、その後 認証を行います。

DVDやUSBメモリーなどの媒体を購入しているというより、プロダクトキーを購入しているという感じになります。

10へのアップグレード

Windows 7や8.1で使用していたパソコンは、Windows 10へアップグレードすることができます。この場合、Microsoftのサイトから MedeaCreationToolをダウンロードして実行します。

「このPCをWindows 10にアップグレードする」を選択。

「このPCをWindows 10にアップグレードする」を選択。

アップグレード後、Windows 7や8.1のライセンスによって Windows 10のライセンスが有効となり使用できるようになります。

Microsoftに公開されている情報がすべてであり、内容をよく確認して行います。事前に重要なデータなどのバックアップなどは行っていたほうがよいでしょう。

アップグレード後、一定期間内であれば 以前の状態に戻す機能もあります。

10に正式に対応していなかったマザーボードでは、マザーボードメーカーでWindows 10用のドライバが公開されていませんが、グラフィック、LAN、オーディオなど主要なドライバは、Microsoftでも公開しているため、アップグレード後はドライバが適用済みになっていることがあります。必要であれば、デバイスマネージャーでドライバの更新や、Windows Update、またWebで検索して手動でインストールというかたちになります。

ただマザーボードやPCによっては、ドライバが一部適用されない、もともとインストールされていたソフトウェアが正常に動作しないなど何らかの制約が出る可能性はあります。

基本的にWindows 10へのアップグレードでは、Windows 7 Home Premiumなら Windows 10 Home 、Windows 7 ProならWindows 10 Proのようにエディションが引き継がれます。

また、BIOSブートのWindows 7や8.1は、Windows 10にアップグレードしてもBIOSブートです。UEFIブートのWindows 7や8.1は、Windows 10でもUEFIブートになります。

11へのアップグレード

Windows 10からWindows 11へアップグレードすることができます。

Microsoftの公開してる情報では、UFEI・セキュアブート対応、第8世代以降のCPU、TPM2.0以上などハードウェアの要件があります。MicrosoftのPC正常性チェックアプリからハードウェアが要件を満たしているかどうか確認することができます。

クリーンインストールではなく、Windows 11 インストールアシスタントを使ったアップグレードでは、Windows 10のバージョンは2004以降を要件としています。

PC正常性チェックアプリでの確認。

PC正常性チェックアプリでの確認。

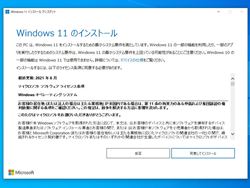

Windows 11 インストールアシスタントの実行。

Windows 11 インストールアシスタントの実行。

ソフトウェアやドライバーなどが、Windows 11に対応していない場合は何らかのトラブルが起きる可能性もあります。Windows 11から10に戻す場合は、10日以内であれば可能となっています。

再インストール

自作パソコンでは、パソコンを初期化するという場合、Windowsの再インストールという作業になります。この時に再度 インストールで使用したメディアを使います。

あるいは、MicrosoftのサイトでDVDやUSBフラッシュメモリーのインストールメディアを作成して使うことができます。

Windows 10は、MedeaCreationToolから「別のPCのインストールメディアを作成する」、Windows 11では「Windows 11 のインストール メディアを作成する」からになります。

購入したメディアは、Windowsのバージョンが購入時点のものですが、Microsoftでダウンロードすると比較的最近のバージョンが適用された状態になっています。インストールしてアップデートするか、アップデートされたメディアでインストールするかという違いになります。

どちらかというと、メディアの作成まで含めたとしても後者の方が時間的に早く進めることができます。

Microsoftはデジタル認証に移行しているため、一度認証済みの場合は再インストール時にプロダクトキーを入力しなくてもライセンス認証が自動的に行われます。

ただデジタル認証とはいえ、ハードウェアの変更など何らかの理由によりプロダクトキーの入力が必要となることがあるため、プロダクトキーの管理は必要となります。

修復ディスク

Windowsのインストールメディア(DVDやUSBメモリー)は、修復ディスクとして使うこともあります。

OSインストールと同じように、ディスクから起動させると、インストール開始画面で左下に、コンピューターを修復するという項目があります。

OSインストールと同じように、ディスクから起動させると、インストール開始画面で左下に、コンピューターを修復するという項目があります。

トラブルシューティングを選択。

トラブルシューティングを選択。

システムの復元、スタートアップ修復などのメニューがあります。

システムの復元、スタートアップ修復などのメニューがあります。

Windowsが起動しないときに使うことがあります。このディスクは、OS上で作成する システム修復ディスクと同等のものになります。作成していない場合は、OSのインストールメディアを使うことになります。

オフィススイート

文書作成、表計算などのソフトウェア群を、オフィススイートともいいます。

代表的なものは、MicrosoftのOfficeになります。パッケージ版のOfficeやサブスクリプション版(一年ごとに更新)のMicrosoft 365があります。

パッケージ版は2台まで、Microsoft 365は5台までなど複数台で使用できるのが一般的です。

パッケージ版のOffice。

パッケージ版のOffice。

Microsoft 365やAmazonなどでダウンロード版を購入した場合は、プログラムをMicrosoftからダウンロードして、キーを入力するいうかたちになります。この場合、MicroSoft アカウントが必要になります。

また Microsoft 365は、Microsoftアカウントでログインしての使用が前提となります。

他に、フリーの OpenOffice、LibreOffice、低コストの Kingsoft Officeなどがあります。Kingsoft Officeは、中古パソコンショップやBTOパソコンメーカーで使われることがあります。

MicrosoftのOfficeと他のOfficeは、一定の互換性はありますが、完全な互換性があるというわけではありません。

インストール方法

自作パソコンでは、主要なパソコンパーツを組み立てた後、DVDやUSBメモリーから OSのインストールを行います。

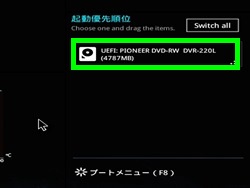

パーツの組み立て後、 BIOS・UEFIを起動し、DVDやUSBメモリーからブートさせます。

パーツの組み立て後、 BIOS・UEFIを起動し、DVDやUSBメモリーからブートさせます。

UEFIでのインストールが基本となります。

UEFIでのインストールが基本となります。

例えばASUSのマザーボードなら、64bit OSのインストールディスクの入ったドライブやパッケージ版のUSBメモリーに UEFIマークが付きます。

ここから起動させて、SSDやハードディスクにインストールを行います。インストールは、ウィザード形式で進みます。

UEFIでのインストールは、起動ディスクがMBR形式ではなくGPT形式でフォーマットされる、起動が速い、2TBを超えるディスクを起動ディスクにできるなどの特徴があります。

販売形態

自作パソコンで使用するOSには、DSP版とパッケージ版があります。

DSP版は、バンドル版といい マザーボードやCPU、光学ドライブなど何か他のパソコンパーツと一緒に購入し、それによって使用することができるようになっています。

Windows 10 DSP版。

Windows 10 DSP版。

近年は、簡易な包装(LCP)にインストールディスクとプロダクトキーが付いています。

Winsows 10 パッケージ版。

Winsows 10 パッケージ版。

パッケージ版は、OS単品で販売されているものをいいます。USBメモリーとプロダクトキーが同梱されています。

DSP版のようにパーツとの同時購入などの制約はありません。

Windows DSP版は、32bit、64bitと分かれており、パッケージ版は、32bitと64bitが両方含まれています。OSを購入する際は、32bitか64bitかの確認が必要です。Windows 11は64bitのみになります。

OSは、Microsoftによって製造・販売されていますので、いつからいつまで販売されるかは その時次第です。Windows 10はOSのサポート期間内ではありますが、Windows 11が登場したこともあり、Microsftの新規での製造・販売はされておらず、流通しているのは 在庫品や中古品になります。

次期OSが出る前になると、現在のOSの製造・販売は停止するようになっています。

2023年 現在人気のOS

Microsoftから製造・販売されているものは 現在 Windows 11 64bitのみになります。

HomeとProは、HomeよりProの方が少し価格が高くなります。

7や8.1→10、10→11のような使い方が多くなっているため、既存のユーザーがWindows 11を購入することは少なくなってきていると考えられます。

Windows 11は、動作要件として第8世代以降のCPUとなっていることから、マザーボード各社は概ね第8世代以降のものでドライバを公開しています。

近年のMicrosoftは、Microsoftアカウントでの使用を推奨している傾向があるため、Officeのインストール、Microsoft 365やMicrosoft Onedriveなどでの使用も含め Microsoftアカウントの作成や適切な運用が重要となってきつつあります。