データ・プログラムの一時保存を行うメモリー

メモリーとは、データを記憶する部品のことです。英語でmemoryとは記憶を意味します。

メモリーは、大きく分けてと読み書き両方できるRAM(ラム)と読み出し専用のROM(ロム)がありますが、一般的にメモリーという時は、RAMであるメインメモリーのことを指します。スマートフォンやタブレットでは、単にRAMといいます。

データやプログラムを 一時的に記憶する部品で、コンピューターでは 主記憶を担当します。

分かりやすく例えると机や作業台です。何かの課題に取り組んでいるとします。書類や辞書を並べたり、筆記用具をおいたり、参考書を開いたりします。

机の上が広ければ広いほど作業はしやすくはかどります。それと大変似ています。

メインメモリーもパソコンを使っているときや何かのプログラムを開くときに、作業台のように利用されます。そのためメモリーの容量は、パソコンの動作速度に影響を及ぼします。

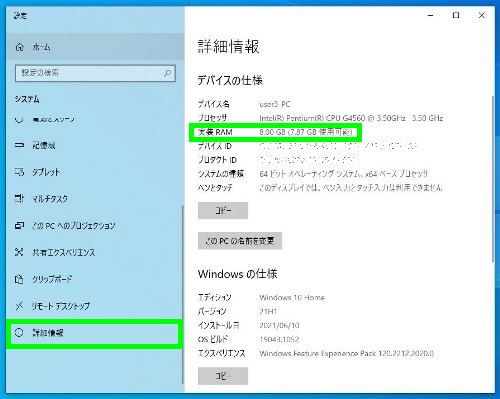

メモリーの確認

デスクトップ上 右クリック→ディスプレイ設定→詳細情報。またはコントロールパネルからシステム。

実装メモリ(RAM)の項目です。

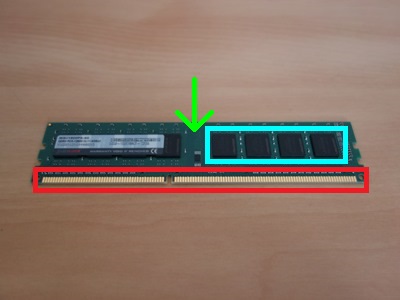

デスクトップパソコン用メモリー。DIMMともいいます。

基盤(緑)や端子部分(赤)からなる モジュールと、基板上の DRAMチップ (水色)などで構成されています。端子部分の切り欠きの場所がメモリーの種類・規格によって違ってきます。

ノートパソコン用メモリー。デスクトップ用のメモリーより一回り小さくなります。SO-DIMMともいいます。

メモリーはマザーボードのメモリースロットに取り付けられています。

ノートパソコンのメモリースロット。

一体型パソコンは、内部構造がノートパソコンと似ているため、メモリーもノートパソコンと同じものが使われることがほとんどです。

主記憶

パソコンの電源を入れてOSを起動しているとき、プログラムを起動させているとき、ファイルやフォルダを開いたときなど、すべてのデータはハードディスクから読み込まれ、一旦 メモリー上におかれます。

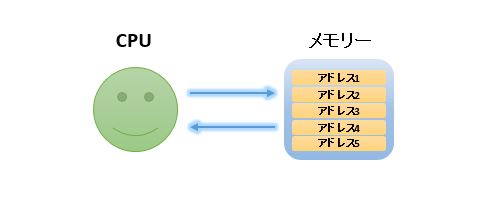

メモリーは アドレス(番地)で区分けされていて、ここにデータが入っていきます。

このメモリーにあるデータをCPUが読み書きして、処理したものを再度メモリーへ渡します。

例えば Excelなどで「名前を付けて保存」としたときに、メモリーからハードディスクやSSDに書き込みが行われます。

このようにメモリーは、作業机のような役割があり、CPUとは非常に密接な関係にあります。マザーボード上でハードディスクよりメモリーの方がCPUに近い場所にあるのもこうした理由です。

また 揮発性メモリーであり、パソコンの電源を切るとメモリー上からデータはなくなります。

容量

メモリーの容量とは、2進数の8ビット、1バイトを基準としてどれだけのデータを一時的に保存できるかということを表しています。

昔のWindows 98などのパソコンでは、メモリー1枚の容量は32MBや64MBなどでしたが、現在のメモリーも32MBや64MBの延長で、倍数になっていることが分かります。32MBの8倍が256MBなど。

256MBの倍数と覚えるとわかりやすくなっています。1024MBで1GBです。

市販されているメモリーは512MB、1GB、2GBなどがあり、最近では4GBや8GBのメモリーが使われるようになってきています。

メモリーの容量が少ないと、データのおき場所が足りない、確保できないということになり、パソコンの動作は遅くなる傾向があります。

種類・規格

メモリーには種類・規格があります。メモリーの出された時期によってメモリーの性能や切り欠き部分が異なります。新しいメモリーであるほど、転送速度が速く 容量の大きいものが増えています。

大きく分ける

メモリーには、主に以下のような規格があります。(上が新・下が旧)

- DDR5

- DDR4

- DDR3

- DDR2

- DDR

- SDRAM

DDR2やDDR4の正式な名称は、DDR2 SDRAM、DDR4 SDRAMです。単にSDRAMというときは旧規格のメモリーかメモリーそのものを指します。DDRは、ダブルデータレートの略で旧規格のSDRAMとは動作原理が異なり、現在でも高速化が進んでいます。

細かく分ける

またメモリーの規格はもう少し細分化して以下のように分けることもできます。(上が新・下が旧)

- DDR5-4800・・・PC5-38400

- DDR4-3200・・・PC4-25600

- DDR4-2666・・・PC4-21300

- DDR4-2400・・・PC4-19200

- DDR4-2133・・・PC4-17000

- DDR3-1600・・・PC3-12800

- DDR3-1333・・・PC3-10600

- DDR3-1066・・・PC3-8500

- DDR2-800・・・PC2-6400

- DDR2-667・・・PC2-5300

- DDR2-533・・・PC2-4200

- DDR-400・・・PC3200

- DDR-333・・・PC2700

- DDR-266・・・PC2100

DDRからDDR4は、さらに3~4つに分かれています。他に実際にはパソコンであまり採用されなかった規格として DDR3-800/PC3-6400やDDR2-400/PC2-3200というのもあります。

これらのメモリーの規格は、半導体標準化団体 JEDECにより規格化されています。

数字は単純に転送速度を示しています。同じDDR3やDDR4のメモリーでも、数字の大きいメモリーほど転送速度は速くなります。DDR4-2666などを チップ規格、PC4-21300を モジュール規格といいます。チップ規格を8倍するとモジュール規格になります。

Windowsのシリーズ

DDRのメモリーとWindowsは、ある程度関係しているところがあります。必ずしもこのような決まりがあるわけではないのですが、概ね以下のようになります。

- DDR4・DDR5・・・Windows 11

- DDR4・・・Windows 10

- DDR3・・・Windows 7、8

- DDR2・・・Widnows XP、Vista

- DDR・・・XP

パソコンに増設できるメモリーは、CPUやマザーボードに左右されます。

それぞれのパソコンには対応したメモリーというのがあり、チップ規格・モジュール規格が決まっています。

互換性

パソコンによっては、DDR2のすべてのメモリーが対応しているということもあります。この場合は、DDR2-800とDDR2-667をパソコンに付けても正常に動作します。

またDDR3-1600とDDR3-1333に対応していることもあります。この場合も、両方のメモリーをそれぞれ使うことができます。

メモリーには 下位互換性があるため、DDR2-800とDDR2-667のメモリーが付いていた場合、DDR2-667の速度で動作するようになっています。DDR2-800がDDR2-667の速度に合わせて動作します。

デュアルチャネル

デュアルチャネルとは、パソコンに同じ規格、同じ容量のメモリを2枚取り付けることにより、転送速度を向上させる技術のことです。

近年のパソコンは、ほとんどデュアルチャネル対応になっています。

パソコンに内蔵されているメモリーや販売されているメモリーが、x2や2本1組になっていることが多いのは、デュアルチャネルを考慮しているためです。

デュアルチャネル対応のパソコンでは、例えば4GB×1枚のメモリーより 2GB×2枚、8GB×1枚のメモリーより 4GB×2枚のメモリーのほうが、理論上 転送速度が速くなります。体感できるかどうかは、利用形態などにもよります。

3本1組で使うものを トリプルチャネルといいます。トリプルチャネルは一部のパソコンで使用されています。

VRAM

Video RAMの略。ビデオメモリー。ディスプレイに描画するためのグラフィック用メモリーです。

メモリーは通常のデータのおき場所以外にも、グラフィック用の領域も確保しています。

実際に搭載されている物理的なメモリー容量と、表示されているメモリー容量や使用可能メモリーと誤差があるのは、大抵 このVRAMで領域が予約されているためです。

画面描画ができないとパソコンは使えないため、VRAMは優先的にメモリーから領域を確保しています。

メインメモリーと共有しますが、グラフィックボードなどが付いていると、VRAMは メインメモリーとの共有ではなくグラフィックボードのものが使われます。

仮想メモリ

ハードディスクやSSD上に仮想的に確保されたメモリー領域。

メモリーが不足しているときに、仮想メモリにデータを退避させたり、メモリーに戻したりします。

仮想メモリは Windowsが管理していて、適切な設定になっているため通常扱うことはほとんどありません。