主にシステムドライブに使用

自作パソコンでは、システムドライブにSSDを使うことが一般的になっています。

SSDにはいくつか種類・規格がありますが、近年は NVMe SSDが主流となりつつあります。

このページでは、自作パソコンにおけるSSDの基本的な項目や関連する用語について解説しています。

大きさ・規格

SSDは、主に2.5インチ SATAとM.2 SSDの2つの規格があります。M.2 SSDは、さらにSATA接続とPCIe接続に分かれます。

2.5インチ SATAのSSD。

2.5インチ SATAのSSD。

主に7mmと9.5mmの高さがあります。近年は7mmのものが多くなっています。

2.5インチといわれるサイズは、ノートパソコンで使われるハードディスクと同じ大きさになります。また接続の規格も SATAで同じです。

M.2 SSDには、SATA接続とPCIe接続がありますが、接続規格や切り欠きが異なります。PCIe接続のM.2 SSDをNVMe SSDといいます。

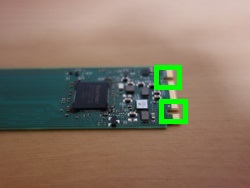

NVMe SSD。

NVMe SSD。

M.2 SSD

M.2とは、mSATAの後継の規格で 次世代ファームファクタ NGFFともいいます。

M.2 SSDには、Type2242、Type2260、Type2280とありますが、末尾2桁が長さを表します。主に用いられるのは、長さ80mmのType2280です。

また接続規格として、SATAとPCIeがあります。SSDをPCI-Exspressモードで動作させる技術を NVMeといい、Intelでは主に100シリーズ以降のチップセットが、NVMeに対応しています。NVMe SSDを使うとSATAⅢの速度を大きく超えることができます。

M.2 SSD SATA接続。B&Mキー。

M.2 SSD SATA接続。B&Mキー。

M.2 SSD PCIe接続。Mキー。

M.2 SSD PCIe接続。Mキー。

近年の自作パソコンにおけるマザーボードで標準で実装されつつあるのは、Socket 3です。サポートしているのは、SATAとPCIeでの接続であり、M Keyという切り欠きのものになります。

一般的に、SATAで接続するものは B&M keyという2つの切り欠きをもっているものが多く、NVMeは 1つの切り欠き M keyになります。

マザーボードのSocket 3には、B&M keyも取り付けは可能です。

ただそのM.2スロットの転送モードがSATA、PCIeどちらになっているか、両方とも対応しているかというマザーボード側の確認が必要となります。

PCIeのレーン・世代

PCIeで動作するNVMe SSDは、一般的に4レーン使います。PCIe×4やPCI-E×4と表記されます。マザーボード側がPCI-E×2のM.2スロットの場合は、PCI-E×2で動作します。

PCI-Eのレーンは、CPUとチップセットが管理していますが、どちらのレーンを使うかは CPUの世代やマザーボードの構造などによって異なります。基本的にCPUとチップセットのいずれのレーンでも速度に大きな違いはありません。

またPCI-Eには世代があり、PCIe 3.0やPCIe 4.0と表記されます。

CPU・マザーボードがPCI-E 4.0に対応している場合、PCIe 4.0のスロットに PCI-E 4.0に対応したNVMe SSDを使うと転送速度はさらに向上するのが一般的です。

NVMe SSDは PCIeを使うため、レーン数と世代が関係しています。

マザーボードのマニュアルやNVMe SSDのパッケージなどは、PCIe 3.0×4、PCIe 4.0×4のような表記になるため、確認すべき項目となります。

またPCIE-4.0対応のNVMe SSDは、読み書き速度が速い分 発熱も大きい傾向があります。サーマルパットやヒートシンクなどとセットで使うことが前提となると思われます。

容量

SSDの主な容量は、120GB、128GB、180GB、240GB、256GB、480GB、512GBなどがあります。他に1TBや2TBなどもあります。容量の大きいものほど性能(最大読み書き速度)や耐久性(TBW)も高いという傾向があります。

SSDを構成しているのは 記憶素子、セルと呼ばれるものです。この1つのセルに対して、何ビットの情報を記録できるかの違いがあります。

近年は、1つのセルに対して 3ビットの情報を記録するMLCや4ビットの情報を記録するQLCのタイプが多くなってきています。

また このようなセルの多値化の他、NANDフラッシュメモリーの多層化(3次元積層化)も進んでおり、この2つがSSDの大容量化、高速化などにつながっています。

よく使われる容量は、240GB~512GBです。ハードディスクほどは大容量化は進んでいませんが、システムドライブとしては十分な容量になります。

データ保存先として容量が少ない場合は、ハードディスクを追加してデータ保存領域を確保するという方法があります。また、データ読み書き速度が高速であることから、増設ドライブにもSSDを使うということもあります。

取り付け

自作パソコンでは、2.5インチ SSDをそのまま取り付ける場合と、3.5インチに変換するマウンタを使い、取り付ける場合とがあります。

SSDの底面と側面のネジはミリネジです。そのため PCケースにSSDを直接取り付ける場合や、SSDのマウンタへの固定ではミリネジを使います。

マウンタを取り付けたSSDは、主にハードディスクと同じ 3.5インチベイに取り付けを行います。

マウンタを取り付けたSSDは、主にハードディスクと同じ 3.5インチベイに取り付けを行います。

サイドの固定は インチネジです。

電源ケーブルとSATAケーブルはハードディスクと同じものを使います。

NVMe SSDは、M.2スロットに取り付けます。ネジは基本的にマザーボードに付属しています。

NVMe SSDは、M.2スロットに取り付けます。ネジは基本的にマザーボードに付属しています。

マウンタ

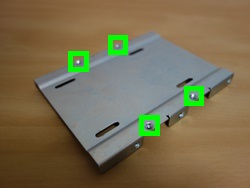

2.5インチ SSDは、2.5インチを3.5インチに変換するマウンタを使うことがあります。

ただ、近年はSSDには同梱されておらず、別途用意する必要があります。固定用のネジは、主にマウンタに付属しています。

SSDのマウンタへの固定。ミリネジあるいはマウンタ付属のネジを使います。

SSDのマウンタへの固定。ミリネジあるいはマウンタ付属のネジを使います。

下からHDD、長めのマウンタとSSD、一番上が短めのマウンタ。

下からHDD、長めのマウンタとSSD、一番上が短めのマウンタ。

短めの変換マウンタも、HDDのネジ穴と合致します。固定は左から1番目と2番目、1番目と3番目、2番目と3番目の組み合わせがあります。これはパソコンによって異なります。

短めのマウンタでは、SSDをスライドさせて固定するなど、調整が必要な場合があります。

底面4箇所のネジ穴。

底面4箇所のネジ穴。

ハードディスクには、底面の4箇所にネジを留める箇所があり、PCケースによってはこれを利用して固定している場合もあります。この場合、底面固定に対応しているマウンタを使うこともあります。

M.2 ヒートシンク

NVMe SSDは、読み書き速度が速い分 発熱する傾向があります。

ただ SSDのメーカーや型番、読み書き速度、PCIeの世代、PCケース内のエアフローなどによって大きく異なるため、すべてのNVMe SSDで発熱が問題になるわけではなく、一概にはいえないところがあります。

一般的に発熱の大きいNVMe SSDには、サーマルスロットリングという機能があり、温度が閾値に達すると読み書き速度を低下させて温度上昇を防ぐ仕組みなどを備えています。

ヒートシンクに関してはユーザーの判断で取り付けることが多くなっています。

M.2 ヒートシンク。

M.2 ヒートシンク。

ヒートシンクの多くは、熱を効率的に伝導するサーマルパットが付属しています。

ヒートシンクは、高さや幅、構造などが多様であり、取り付け可能かどうかなど互換性の確認や実際の組み立て・取り付け作業などでは、やや注意が必要です。

マザーボードによっては、もともとヒートシンクの付いているスロットもあります。

ユーティリティソフト

SSDには、メーカーによって管理ソフト・ユーティリティソフトが付属しています。

ユーティリティソフトでは主に、TRIM機能による最適化をはじめ、SSDの概要、余寿命、ファームウェア更新の有無などが表示され、読み書きテストやSSDの初期化・データ消去のツールが実装されていることもあります。基本的に内蔵ドライブに取り付けた場合に使うことができます。

KIOXIA SSD Utility。

KIOXIA SSD Utility。

WD/Sandisk Dashboard。

WD/Sandisk Dashboard。

Crucial Storage Executive。

Crucial Storage Executive。

SSDのメーカーによって、ユーティリティソフトの有無、内容(対応OSや機能など)は異なります。またHDDからSSD、SSDからSSDへのクローン作成ソフトも使えることがあります。

メーカー

SSDを製造・販売しているメーカーでは、Western Digital、Sandisk、Crucial(Micron Technology)、キオクシア(旧東芝メモリ)、Samsungなどがあります。IntelのSSD事業は、Solidigm(ソリダイム、SK Hynixの会社)に移行しています。ただ Intelブランドは残るとしています。

他にも TEAM、Transcend、ADATA、Silicon Power、Kingston、SABRENT、SUNEASTなどがあり、パソコンパーツの中で、最も多くのメーカーが参入しているところになります。

メーカーによって、添付品、保証期間、ダウンロードして使用できるクローン作成ソフトやユーティリティソフトなどは異なります。

主にMLC、TLC、QLCが採用されており、処理速度と容量のバランスのとれた コストパフォーマンスの高い製品が多くなってきています。

SSDの耐久性を表すものとして、主に平均故障時間 MTTFや 総書き込み量 TBWが使われます。SSDの仕様に表記されていることがあります。

販売形態

SSDは、リテール品として販売されています。近年は、簡易包装となっており SSD本体とマニュアルのみという構成になってきています。

KIOXIA SSD(2.5インチ)。

KIOXIA SSD(2.5インチ)。

Sandisk SSD(2.5インチ)。

Sandisk SSD(2.5インチ)。

Crucial SSD(2.5インチ)。

Crucial SSD(2.5インチ)。

Western Digital NVMe SSD。

Western Digital NVMe SSD。

Crucial NVMe SSD。(PCI-E 4.0)

Crucial NVMe SSD。(PCI-E 4.0)

2.5インチのSSDは主に7mm、SATAⅢ対応のものが販売されていますが、メーカーや型番によっては、ノートパソコン用にスペーサーが付いていることがあります。

2023年 現在人気のSSD

自作パソコンにおいては システムドライブにNVMe SSDを使うことが一般的になってきています。

メーカー、容量、SSDの種類など選択肢が多く、供給・価格ともに安定してます。

NVMe SSDは、同じメーカーのものでも 型番によって最大読み書き速度が異なったり、PCI-E 3.0対応のものと4.0対応のものとに分かれていることが多くなっています。

マザーボードの空きスロットの有無、SSDの最大読み書き速度や容量、PCI-Eの対応などに合わせて選択することになります。

自作パソコンにおいては、NVMe SSDが主流となりつつありますが、今後も普及していくことは確実と思われます。

理由としては、以下の点があげられます。

- 多くのマザーボードにM.2 スロットが標準搭載されつつある

- M.2 スロットにヒートシンクが付いているものが多くなっており発熱の問題が緩和されつつある

- PCI-E 4.0によりさらに高速な読み書きになる

- 組み立てや増設などが行いやすくPCケース内での干渉などが少ない

- 同じ容量でもNVMe SSDの方が価格が安いことがある

ただビジネス用途などで、高速さよりも安定性などを重視する場合などは、システムドライブに2.5インチ SATAを使用するということも考えられます。