処理速度・パワーが決まるCPU

CPUは、特に技術進歩の著しい部品です。高性能なCPUが続々と登場しています。

性能の基準となるのは、主にコアの数になります。Core 2 DuoというCPUの登場が、マルチコアCPUの幕開けといわれていて、現在 主流のCPUは、IntelではCore iシリーズで4コア~12コアなどになっています。

このページでは自作パソコンで使用するCPUの種類、関連する用語について、主にIntelのCPUを中心に解説しています。

InteとAMD

CPUには、Intel製とAMD製のものがあります。

Intel製のCPUは、Intel Core iシリーズ、またその下位版である Pentium、Celeronがあります。AMDのCPUは、Ryzenシリーズです。下位版にAthlonがあります。

Core iシリーズ

- Core i9

- Core i7

- Core i5

- Core i3

- Pentium

- Celeron

Ryzenシリーズ

- Ryzen 9

- Ryzen 7

- Ryzen 5

- Ryzen 3

- Athlon

シリーズとしては、IntelのCore iシリーズの方が長くなります。Core iシリーズの前は、Core 2 QuadやCore 2 DuoというCPUです。

Ryzenシリーズは、2017年以降になります。Ryzenシリーズの前は、FXシリーズなどがあります。Athlonは低価格帯のCPUとしてリリースされています。なお Athlonという名前は、かなり以前のCPUでも使われていましたが、性能は別になります。

現在のIntelのCore iシリーズとAMDのRyzenシリーズはこのように段階的に グレードに分かれています。

世代

IntelのCore iシリーズは、第1世代から第13世代まであります。

- 第1世代・・・Nehalem ネハレム

- 第2世代・・・Sandy-bridge サンディーブリッジ

- 第3世代・・・Ivy-bridge アイビーブリッジ

- 第4世代・・・Haswell ハズウェル

- 第5世代・・・Broadwell ブロードウェル

- 第6世代・・・Skylake スカイレイク

- 第7世代・・・Kabylake カビーレイク

- 第8世代・・・Coffee Lake カフィーレイク

- 第9世代・・・Coffee Lake Refresh カフィーレイク リフレッシュ

- 第10世代・・・Comet Lake コメットレイク

- 第11世代・・・Rocket Lake ロケットレイク

- 第12世代・・・Alder Lake アルダーレイク

- 第13世代・・・Raptor Lake ラプターレイク

AMDのRyzenシリーズは、第1世代から第5世代まであります。

- 第1世代・・・Zen

- 第2世代・・・Zen+

- 第3世代・・・Zen2

- 第4世代・・・Zen3

- 第5世代・・・Zen4

CPUは、半導体の線幅であるプロセスルールや集積度、設計や構造 アーキテクチャが変更になるときに世代が変わります。

世代を表す際に、Intelでは Ivy-bridgeやSkylakeという開発コードネーム、AMDでは、Zen+やZen2などアーキテクチャの名前が使われることがあります。

型番

Core iシリーズは世代が多くて分かりにくいところがありますが、確認する方法としては、モデルナンバーを見ることです。

例えば Core i7、i5、i3は以下のようになります。

- 第1世代・・・Core i7 950、Core i5 670など3桁

- 第2世代・・・Core i7 2600、Core i3 2100など2000番台

- 第3世代・・・Core i7 3770、Core i3 3220など3000番台

- 第4世代・・・Core i7 4770、Core i5 4670など4000番台

- 第5世代・・・Core i7 5775C、Core i5-5675Cなど5000番台

- 第6世代・・・Core i7 6700、Core i3 6100など6000番台

- 第7世代・・・Core i7 7700K、Core i5 7500など7000番台

- 第8世代・・・Core i7 8700、Core i3 8100など8000番台

- 第9世代・・・Core i7 9700K、Core i5 9400など9000番台

- 第10世代・・・Core i7 10700K、Core i5 10400Fなど10000番台

- 第11世代・・・Core i7 11700、Core i5 11400など11000番台

- 第12世代・・・Core i7 12700、Core i3 12300など12000番台

- 第13世代・・・Core i7 13700K、Core i5 13500など13000番台

下位版のPentium、Celeronは以下のようになります。

- 第1世代・・・Pentium G6950のみ

- 第2世代・・・Pentium G650、Celeron G540など3桁

- 第3世代・・・Pentium G2120 、Celeron G1610

- 第4世代・・・Pentium G3220、Celeron G1810など

- 第5世代・・・なし

- 第6世代・・・Pentium G4400、Celeron G3900など

- 第7世代・・・Pentium G4600、Celeron G3950など

- 第8世代・・・Pentium G5400、Celeron G4920など

- 第9世代・・・Pentium G5420、Celeron G4950など

- 第10世代・・・Pentium G6400、Celeron G5900など

- 第11世代・・・なし

- 第12世代・・・Pentium G7400、Celeron G6900など

- 第13世代・・・なし(2022年時点)

Core iシリーズは、第3世代なら3000番代、第9世代なら9000番台のようになります。PentiumとCeleronも世代ごとに ある程度分かるようにはなっています。

Ryzenシリーズは、リリースされた時期やプロセスルールから、概ね以下のようになります。第3世代で、Ryzen 9がリリースされています。

- 第1世代・・・Ryzen 7 1800X、Ryzen 5 1400など1000番台

- 第2世代・・・Ryzen 7 2700X、Ryzen 5 2600、Ryzen 3 2200Gなど2000番台

- 第3世代・・・ Ryzen 9 3950X、Ryzen 5 3600、Ryzen 3 3200Gなど3000番台

- 第4世代・・・ Ryzen 9 5950X、Ryzen 7 5800X、Ryzen 5 5600Gなど5000番台

- 第5世代・・・ Ryzen 9 7900X、Ryzen 7 7700X、Ryzen 5 7600Xなど7000番台

プロセスルールの観点から、厳密にいえば 2200Gや3200Gなどはひとつ前の世代になります。そのため、AMDではモデルナンバーだけではなく アーキテクチャの確認をすることがあります。

下位版のAthlonは、プロセスルールから初代のZenとなります。

- Athlon 200GE、Athlon 220GE、Athlon 240GE、Athlon 3000G

AMDは、このRyzenシリーズ他に 第7世代と呼ばれるCPU群があり、一部のマザーボードではRyzenシリーズとともに使うことができます。

またAMDは、グラフィック機能のないものをCPUといい、グラフィック機能 GPUと統合されているものを APUといいます。そのため、グラフィック機能をもつCPUを APUということもあります。

性能

CPUの性能を見る上では、コア数、スレッド数、キャッシュ、動作周波数などが重要になります。

コア数

CPUのグレードによる違いのひとつに、CPUの核であるコアの数があります。コアが多いとそれだけ同時に処理できる能力が上がります。

例えば、Intelの第10世代は以下のようになります。

- i9・・・・10コア

- i7・・・・8コア

- i5・・・・6コア

- i3・・・・4コア

- Pentium・・2コア

- Celeron・・2コア

第1世代~第7世代のCore iシリーズでは、Core i7は4コア、Core i5は4コア、Core i3は2コア、Pentiumは2コア、Celeronは1コア~2コアです。(若干の例外はあります)

Core i7は第8世代では6コア、第9世代では8コアなどです。Core i3、Core i5でもコア数は増加傾向にあります。また第11世代のi9は、8コアになります。

第12世代は、高性能な Performance-cores(Pコア)と高効率な Efficient-cores(Eコア)を組み合わせたハイブリッド・アーキテクチャーとされ、i9で16コア、i7で12コア、一部のi5で10コアとなっています。他はPコアのみのCPUとなります。

スレッド数

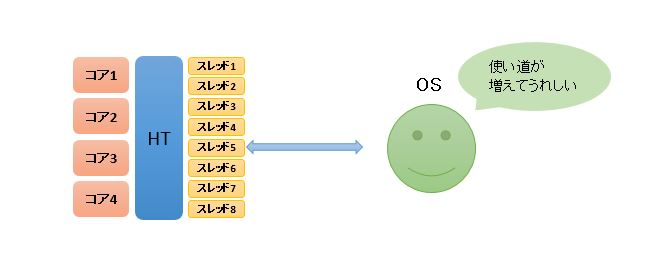

スレッドとは、OSから見た場合の論理的なコアのことです。1つのコアでさらに2つの処理を行うことができると2スレッドとなります。ハイパースレッディングテクノロジー HTといいます。

そのCPUがHTに対応しているかどうか?スレッド数はいくつか?ということになります。HTに対応していれば、単純にコア×2がスレッド数になります。

Intelの第10世代は以下のようになります。

- i9・・・・ 10コア20スレッド

- i7・・・・ 8コア16スレッド

- i5・・・・ 6コア12スレッド

- i3・・・・ 4コア8スレッド

- Pentium・・2コア4スレッド

- Celeron・・2コア2スレッド

CeleronのみHTに対応していません。

第1世代~第7世代のCore iシリーズでは、Core i7は4コア8スレッド(HT対応)、Core i5は4コア4スレッド(HTなし)、Core i3は2コア4スレッド(HT対応)、Pentium・Cerelonは(HTなし)のようになります。(若干の例外はあります)

Core i5はHTには対応していませんが、物理的な4コアなので 2コア4スレッドのCore i3より性能は上になります。

第8世代のCore i3や第9世代のi7のように、コア数は多いがHTには対応していないということもあります。また第12世代は、Celeron以外 PコアがHTに対応しているため、Pコア×2+Eコアがスレッド数になります。

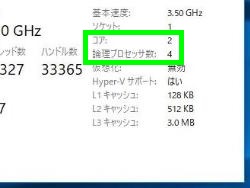

タスクマネージャー→パフォーマンス、CPU。

タスクマネージャー→パフォーマンス、CPU。

コアと論理プロセッサ数。論理プロセッサがスレッド。

このように、IntelのCPUというのは、CelelonからCore i7まで段階的に性能が上がっていきます。

動作周波数

クロック周波数ともいいます。CPUはクロックという周期的な信号で動作します。

例えば 3GHzのCPUなら、一秒間に約30億回のクロックがあります。クロック周波数が高いとそれだけクロック数が多く、処理できる量や回数が増えます。

同じ世代のCore i3やi5同士などでも違いがあり、クロック周波数が高いほど高性能、モデルナンバーが高くなる傾向があります。

このクロック周波数をユーザー側で手動で上げ、処理能力を高めることをオーバークロックといいます。

ターボブースト

Core iシリーズには、インテル・ターボ・ブースト・テクノロジーがあります。状況に応じて CPUのクロック周波数を引き上げて処理速度を向上させる技術です。

手動で行うオーバークロックに似ていますが、自動なので安全に行われます。主に i5・i7、第10世代では、i3・i5・i7で使われています。

例えば、CPUの仕様で 3.00GHz~4.40GHzとあれば、ターボブースト時に3.0Ghzを超えて 最大4.40GHzまで上昇します。ベース周波数と最大周波数とも表記されます。

基本速度 3.00GHz、アプリケーションの起動時に 3.95GHzに上昇。

基本速度 3.00GHz、アプリケーションの起動時に 3.95GHzに上昇。

ブラウザやアプリケーションの起動など使われる場面は非常に多く、ターボブースト対応のCPUは体感的に速く感じられることがあります。

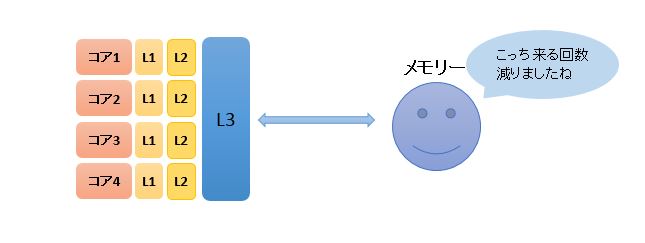

キャッシュ

CPU内の一時的な記憶領域をキャッシュメモリーといいます。CPUに内蔵されている高速な記憶域で、頻繁に使用するデータをおいておき メモリーへのアクセスを減らすことで処理を高速にします。

1次キャッシュ(L1)、2次キャッシュ(L2)、3次キャッシュ(L3)があります。

速度はL1キャッシュが最も速いのですが容量は少なくなります。L1キャッシュになければ、L2キャッシュ、L2キャッシュになければL3キャッシュにデータを取りに行きます。

Core iシリーズのL3キャッシュは、 全コアで共有し 各コアの必要量に応じて、割り当てを変化させています。インテル・スマート・キャッシュといいます。

L3キャッシュの容量もやはり Core i7>Core i5>Core i3>Pentium>Celeronになります。

TDP

TDPは、 Thermal Design Power 熱設計電力の略。

発熱や最大消費電力を表す指標です。35W、65W、77WなどCPUの仕様に表示されていることがあります。

CPUの世代が進み、コアやスレッドが増加、周波数が高くなっても、TDPはほとんど変化しておらず、むしろ発熱や消費電力に対して性能が向上しています。

CPUの世代・型番によって異なりますが、標準的なTDPは、概ね 55W~85Wになります。IntelのCerelon・Pentium・i3、AMDのAthlonは、TDPがやや低く抑えられている傾向があります。

低消費電力のCPUでは 35W、性能・動作周波数の高いCPUでは 95W前後、100Wを超えるものもあります。TDPの高いCPUは、CPUクーラーを別に用意することがあります。

プロセスルール

プロセスルールは、半導体回路の線幅を示しています。単位はナノメートル。

単位が小さいということは、それだけ細分化・緻密化されており機能や性能が上がっていることになります。

Core 2 Duo、Core 2 Quadの世代は45nmでしたが、Core iシリーズでは、以下のようになっています。

- 第1世代・・・32nm

- 第2世代・・・32nm

- 第3世代・・・22nm

- 第4世代・・・22nm

- 第5世代・・・14nm

- 第6世代・・・14nm

- 第7世代・・・14nm+

- 第8世代・・・14nm++

- 第9世代・・・14nm++

- 第10世代・・・14nm++

- 第11世代・・・14nm++

- 第12世代・・・10nm(別名 Intel 7)

- 第13世代・・・10nm(Intel 7 改良版)

CPUの大きさはほとんど変わりませんが、プロセスルールは年々小さくなっています。14nm+や++というのは改良版になります。

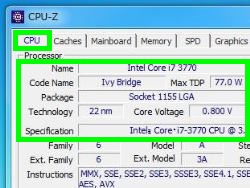

CPU-Z。CPUのタブ。

CPU-Z。CPUのタブ。

CPUの型番、世代 コードネーム、消費電力 TDP、CPUソケット、プロセスルール、定格の動作周波数などが表示されています。

他に キャッシュ、コア数、スレッド数など。

このような性能は、AMDのCPUでも同様に当てはまります。

AMDのCPUにも、コア数、スレッド数、基本クロックとブーストクロック、キャッシュ、プロセスルールがあります。プロセスルールは以下のようになります。

- 第1世代・・・14nm

- 第2世代・・・12nm

- 第3・第4世代・・・7nm

- 第5世代・・・5nm

ハイエンド

Intelは 各世代のCPUにおいて より高性能・ハイエンドなものを出しています。例えば以下のようなものです。

Core iシリーズ

- 第1世代・・・Bloomfield・Gulftown、4コア・6コア、LGA1136、X58

- 第2世代・・・Sandy bridge-E、4コア・6コア、LGA2011、X79

- 第3世代・・・Ivy Bridge-E、6コア、LGA2011、X79

- 第4世代・・・Haswell-E、6コア、8コア、LGA2011-v3、X99

- 第5世代・・・Broadwell-E、6コア~10コア、LGA2011-v3、X99

- 第6世代・・・Skylake-X、6コア~18コア、LGA2066、X299

- 第10世代・・・Cascade Lake-X、10コア~18コア、LGA2066、X299

第1世代~第7世代のCore i7は4コアですが、ハイエンドになると6コア、8コア、10コア、18コアがあり、これらを Extreme Editionともいいます。すべてではありませんが、型番末尾に Xが付いていることがあります。

X58、X79、X99、X299は チップセット名で、これらチップセット搭載のマザーボードで使うことができます。CPUソケットも一般的なものとは異なります。

モデルナンバーもやや間違いやすく、例えば 第2世代 Sandy-Bridgeは2000番台ですが、Sandy bridge-Eは3000番台。第3世代 Ivy-Bridgeは3000番台ですが、Ivy-Bridge-Eは4000番のようにひとつ数字が上がります。

いずれにせよ、主流のCPUとともに販売されていることがあり間違いやすいので、このような製品群があるということは知っておいたほうがよいといえます。

AMDは、ハイエンドなものとして Ryzen Threadripperがあります。CPUソケットは sTRX4やTR4など異なるものが使われます。

末尾のアルファベット

IntelのCPUでは、型番の末尾のアルファベットに そのCPUの特徴が示されています。

- X・・Extream 特別の意味 性能が高いCPU

- K・・アンロック対応、オーバークロック可

- P、F・・内蔵GPU非搭載、グラフィックボード要

- S・・性能と消費電力のバランス・効率重視

- T・・低消費電力・CPUクーラーも薄型の場合有り

- C、R・・第5世代のみ 高性能GPU搭載

無印のCPUは、標準的な設計になります。オーバークロックを行う場合 正式に対応しているIntelのチップセットは Zから始まるものになります。

AMDでは、末尾にGが付くと内蔵グラフィックを搭載、Eが低消費電力、またグラフィックボードでもそうですが、無印のものと末尾に XやXTが付けているものとがあります。無印のものと 末尾に XやXTが付いているものがある場合、末尾に XやXTの付いているほうが性能は高くなります。

例えば Ryzen 7 2700と2700Xでは、定格周波数が3.2GHzと3.7GHz、最大周波数が4.1GHzと4.3GHzのようになります。AMDのCPUは、性能が高いものには大抵 XやXTが付きます。

AMDは一部を除き、ほぼすべてのCPUがオーバークロックに対応しています。ただ、Intel・AMDともにオーバークロックは上級者むきです。

内蔵グラフィック

Core iシリーズからCPUにグラフィック機能が内蔵されています。

型番の末尾に、2000、4000、4600、530、610など数字が付くこともあります。Intel HD Graphics 4000など。上位モデルは Intel Iris Graphics、Intel Iris Pro Graphicsなど。

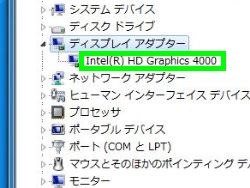

デバイスマネージャー→ディスプレイアダプター。

デバイスマネージャー→ディスプレイアダプター。

グラフィックボードを使用していない場合は、CPU内蔵のグラフィックが使われています。

概ねフルHDの2画面以上が可能です。

第1世代 Core iシリーズ 700~900番台、型番末尾 PやFのCPUは 内蔵GPUは搭載していません。

近年のCore iシリーズのCPUは、ほぼグラフィック機能を内蔵しています。

Intelのサイトでは、CPUのコア数・スレッド数・クロック周波数、ターボブーストの対応の有無、消費電力 TDP、サポートするディスプレイ数、4K対応の有無など詳細な仕様を確認することができます。

ただメーカー製パソコン、マザーボードやディスプレイの仕様によっては、マルチディスプレイをはじめ 本来のCPU内蔵グラフィックの機能が発揮されないことはあります。

AMDは、グラフィック機能をもつものを APUともいいます。Intelと同様、コア数やスレッド数、グラフィック機能の有無、TDPなど詳細な仕様は、AMDのサイトなどで調べることができます。

Intel・AMDともに、内蔵グラフィック機能を搭載していないCPUは、別途 グラフィックボードが必要になります。

グラフィックボードが必要というのは、端的にいえば 自作パソコンの過程でケーブルを接続するところが違うということです。

内蔵グラフィック搭載のCPUであれば、UEFIを起動させる前にディスプレイのケーブルをマザーボードに接続します。一方、内蔵グラフィック非搭載のCPUは、PCI-Eスロットにグラフィックボードを取り付け、ディスプレイのケーブルをグラフィックボードに接続します。

また他に、グラフィックボードの故障時の違いもあります。内蔵グラフィック搭載のCPUは、グラフィックボードが故障したとしてもオンボードに切り替えることができますが、内蔵グラフィック非搭載のCPUでは、画面表示そのものができなくなります。

チップセットとCPUソケット

CPUには、必ずセットとなる チップセットが存在します。

パソコンを自作する際は、CPUを決めた後に 対応するチップセットを選びます。また逆に、チップセットやマザーボードを決めた後は、そのマザーボードに対応したCPUを選びます。常にセットで考えることになります。

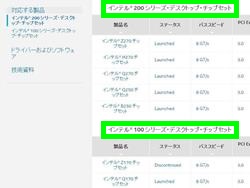

IntelのCPUの各ページ。対応する製品。

IntelのCPUの各ページ。対応する製品。

そのCPUに対応するチップセットの一覧が表示されます。

そのCPUに対応するチップセットの一覧が表示されます。

このうち Z、H、Bから始めるのが一般ユーザー向けのチップセット。

CPUとチップセットが対応していれば、結果として CPUソケットは一致することになります。

Intel CPUソケット。

Intel CPUソケット。

マザーボードのCPUを装着する部分の形状を指します。CPUの切り欠きと大きさや形状が合うようになっています。

Core iシリーズの主流 メインストリームのCPUソケットは以下のようになります。

- 第1世代・・・LGA1156

- 第2世代・・・LGA1155

- 第3世代・・・LGA1155

- 第4世代・・・LGA1150

- 第5世代・・・LGA1150

- 第6世代・・・LGA1151

- 第7世代・・・LGA1151

- 第8世代・・・LGA1151(第6・第7世代と互換性なし)

- 第9世代・・・LGA1151(第6・第7世代と互換性なし)

- 第10世代・・・LGA1200

- 第11世代・・・LGA1200

- 第12世代・・・LGA1700

- 第13世代・・・LGA1700

最も注意すべき点は、第6世代から第9世代までのLGA1151です。基本的な互換性は、第6世代・第7世代の間、第8世代・第9世代の間になります。

また AMDのSocket AM4も、形状は同じでもチップセット・マザーボードによっては、第3世代のCPUが対応していない、第1世代のCPUが対応していないということがあります。

AMD CPUソケット。

AMD CPUソケット。

つまり、CPUはCPUソケットと合致するというだけでは、動作しないことがあるということです。あくまでも、チップセットとの組み合わせが重要になります。

またチップセットとCPUが対応していても、リリースされた時期に間隔がある場合はマザーボードのBIOSアップデートが必要なことがもあります。

例えばIntelでは、同時期に市販されている 第8世代のマザーボードと第9世代のCPUを組み合わせたときに、マザーボードの方が早く発売されおり、遅れて発売されたCPUに対応していないということがあります。この場合、BIOSを起動させることができない、パソコンを組み立てることができないということも考えられます。

逆に第9世代のマザーボードに第8世代のCPUというような組み合わせのパターンは、一般的にBIOSが対応済になっていることが多いといえます。

取り付け

CPUの取り付けは、マザーボードのCPUソケットに行います。

CPUソケットは、CPUといくつものピンで接するようになっています。このCPUソケット内に目に見えるようなゴミや異物が入ったり、上からCPUを落としたりしてピンが曲がったりするとCPUが正しく認識されないなどのトラブルとなります。

パソコンの自作をする際は、最も慎重に行うべきポイントになります。マザーボードのマニュアルを確認して行います。

マザーボードに付いている保護カバー。

マザーボードに付いている保護カバー。

CPUソケット。レバーを解除します。

CPUソケット。レバーを解除します。

CPUとCPUソケットの切り欠きを合わせて取り付けます。

CPUとCPUソケットの切り欠きを合わせて取り付けます。

AMDのSocket AM4は、Intelと逆でCPUにピンが付いています。ZEN4のCPUから AM5となり、Intelと同様 マザーボード側にピンが付いています。

メーカー

CPUを製造・販売しているメーカーは、IntelとAMDになります。AMDはGPUのRadeonシリーズでも知られています。

当サイトでは、基本的にIntelのCPUを中心に解説していますが、AMDのCPUでも、基本的な性能、ハイエンドな製品、内蔵グラフィック機能、チップセット、CPUソケットという考え方はほぼ同じです。

Intelはメーカー製パソコンでも多くのパソコンに使用されており、認知度は非常に高いです。CPUとしては、Intelのほうがシェアも高く人気がありますが、近年はAMDがRizenシリーズで急速にシェアを回復しつつあります。

販売形態

CPUはパソコンショップなどでリテール品として販売されています。

付属品は、主にCPUクーラー、マニュアル、CPUロゴシールです。CPUクーラーにはCPUグリスが塗られています。

Intel CPU。

Intel CPU。

AMD CPU。

AMD CPU。

オーバークロック対応 CPU(末尾型番 K)にはCPUクーラーが同梱されていません。別途用意する必要があります。

2023年 現在人気のCPU

CPUに関しては Intelの他、AMDのRyzenシリーズがあります。

IntelのCPUは、LGA1200の第10世代・第11世代、LGA1700の第12世代・第13世代が中心となっています。

第13世代はi5以上でK付きのものから販売が開始されています。

対応するチップセットは、第10世代が主に Z490、H470、B460、H410など400シリーズ、第11世代が主に500シリーズ、第12世代が Z690・H670など600シリーズ、第13世代がZ790・H770・B760など700シリーズになります。

対応したチップセットを搭載したマザーボードと組み合わせて使います。

前述したように、600シリーズのマザーボードと第13世代 CPUの組み合わせは、マザーボード側のBIOSアップデートの適用が必要と考えられるため、新規での同時購入などには注意が必要です。

第10世代・第11世代では、i7が8コア16スレッド、i5が6コア12スレッド、i3が4コア8スレッドのようになっています。ラインナップを見る限り、i3~i9までほぼすべてHTとターボブーストを搭載、i3が 第7世代までのi7とコア数スレッド数などで並んでいることになります。

第12世代は、ハイブリッド・アーキテクチャで i7など一部のCPUで、コア数が増加しています。第13世代は、第12世代よりさらにコア数や性能などの向上が確認されています。

他に IntelのCPUで特徴的な点をあげるなら、第11世代でPCI-E 4.0に対応、第12世代でPCI-E 5.0、DDR5に対応などがあげられます。PCI-Eに関しては、第11世代以降 レーン数が x16からx20に増えており、システムドライブはPCI-E 4.0によるNVMe SSDの使用が一般的になりつつあります。

AMD Rizenシリーズは、第3世代・第4世代で主に、Rizen 9が12コア~16コアで24~32スレッド、Rizen 7が8コア16スレッド、Rizen 5が6コア・12スレッドとなります。第5世代では最大で12コア32スレッドとなります。

ただ内蔵グラフィック機能を搭載しないCPUでは、グラフィックボードが必要となります。グラフィック機能内蔵は 第1世代や第2世代も含めて 末尾にGやGEが付いているものになります。